| 文字サイズ: |

研究者紹介 No.56

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

大学の卒業研究で陽子線治療の研究を始めたことがきっかけです。現在でもX線治療に比べて陽子線治療ができる病院は全国でも限られていますが、幸運にも、当時所属していた名古屋大学の近くに、最新式の陽子線治療装置を備えた治療センターが新設され、その環境で研究を進める貴重な機会に恵まれました。最先端技術に触れながら研究を進める中で、医学物理研究の面白みを感じ、現在も放射線治療の研究に取り組んでいます。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

大学院修士課程を修了後、診療放射線技師として大学病院に勤務していました。日々の臨床業務にやりがいを感じていた一方で、研究への興味を捨てきれず、思い切って社会人博士として博士課程に進学することを決意しました。仕事と研究を両立する日々は大変でしたが、3年間で無事に博士号を取得することができました。博士号取得後も研究を続けたいという思いが強く、「一度きりの人生、やりたいことを仕事にしよう」と考え、研究職に進むことを決意しました。当時を振り返ると、安定した医療職を退職し、研究職に進むことには不安もありましたが、新たな挑戦への期待がそれを上回っていました。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

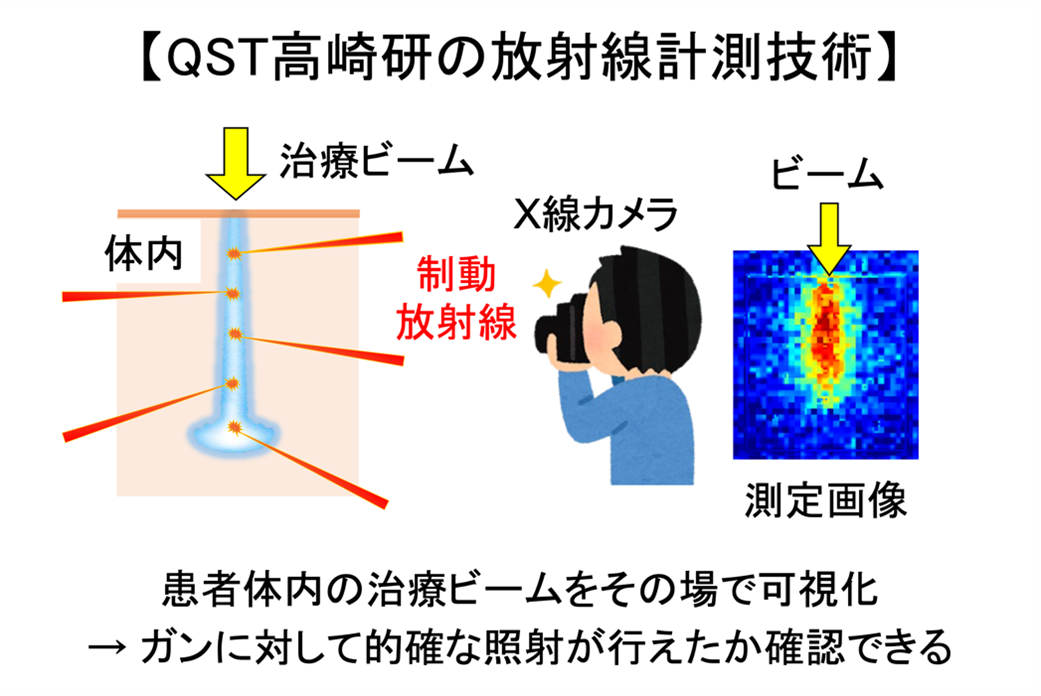

陽子線がん治療の高精度化を目指し、「治療ビームの可視化」をテーマに研究を行っています。陽子線治療では、がん病巣に陽子ビームを正確に照射し、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えることが重要です。しかし、照射中の体内の治療ビームの様子を直接目で見ることが困難です。この解決策として注目されているのが「放射線計測技術」です。私が所属する量子科学技術研究開発機構 高崎量子技術基盤研究所(QST高崎研)では、陽子線が体を通過する際に発生する「制動放射線」に着目した研究を行っています。体の外から専用カメラでこの放射線を計測することで、体内の治療ビームの様子を確認することができます。(図参照)。このような放射線を活用した医学物理研究には、がん治療を受ける患者さんや社会に貢献できるという大きな魅力があります。がん治療のさらなる高精度化への貢献を目指し、日々研究に励んでいます。

図 制動放射線計測による陽子線治療ビームの見える化研究の概要

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

研究を進める上で大切にしているのは、常に最新の研究や知見に目を向けることです。国内外の学会に積極的に参加し、世界中の研究者と交流することで、新たな知見や視点を得る機会を大切にしています。また、最新の論文に触れる際には、その内容が自身の研究に応用できる可能性や、新たな発見や重要な進展につながる可能性がないかを意識しています。

今後の目標・展望を教えてください

現在取り組んでいる治療ビームの可視化技術を実際のがん治療へ応用することを目指し、病院スタッフと連携しながら臨床研究を進めていく予定です。また個人的な目標として、海外の大学や研究機関との共同研究を通じて、異なる分野の視点や技術を取り入れながら視野を広げ、国際的に活躍できる研究者を目指しています。

学生へメッセージ

アイソトープや放射線を活用した研究は、医学、農業、材料工学など幅広い分野で応用され、社会に大きなインパクトを与える可能性を秘めています。日常生活の中で放射線技術がどれほど活用されているかを知ると、思わぬ興味が沸いてくるかもしれません。ぜひ、アイソトープや放射線の研究に詳しい先生へ質問や、学会に参加して最先端の技術や知識に触れるなど、積極的に行動してみてください。自分の可能性を広げるきっかけになるはずです!