| 文字サイズ: |

研究者紹介 No.47

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

大学院生の時に、細胞傷害性やDNA損傷などを検出するための手段としてアイソトープを使用したのがアイソトープ・放射線との出会いです。当時は"脱RI化"が進み、アイソトープを用いる手法は主流ではありませんでしたが、ナノ粒子の安全性に関する研究の一環で、蛍光標識されたナノ粒子の細胞傷害性を検出する必要があったため、蛍光の影響を受けない方法としてチミジン取り込み試験等を用いて実験をしていました。その頃は、将来、放射性物質を対象とした研究を行うことになるとは考えてもいませんでしたが、福島原発事故の翌年に現在の研究所で採用していただき、食品安全に係る研究の一環として放射性物質を対象とした研究を始めることになりました。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

大学では管理栄養士の勉強をしていたので、卒業したら管理栄養士として病院等で働くのだろうと漠然と考えていましたが、卒業研究で配属された研究室で"仮説を立て、検証方法を考えて実験し、結果に基づいて考察する"という研究の一連を経験したことで、実験・研究に興味が芽生えました。特に実験が好きだったので、もう少し実験をしたいという気持ちで別の大学の修士課程に進学しました。奨学金をもらい、アルバイトもしながらの研究生活で大変な部分もありましたが、今思えば、修士課程に進むと決めたことが研究職へ進むことになる最大の転機だったように思います。修士課程修了後は、存分に実験ができる研究補助員として研究所で働き始めましたが、任期付きであることの不安や自分で実験したことは自分でまとめて発表したいという気持ちが強くなり、次第に博士号を取得する必要性を感じるようになりました。そのタイミングで異動した研究所で、研究補助員として勤務しつつ博士課程に在籍するチャンスに恵まれ、博士号を取得することができました。博士課程で食品にも使用されているナノ素材の安全性に関する研究をしていたことや、食品関連のバックグラウンドがあったことから、食品安全に関する研究を続けられたらと考えていたところに母校で特任助教の募集があり、研究者としての一歩を踏みだしました。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

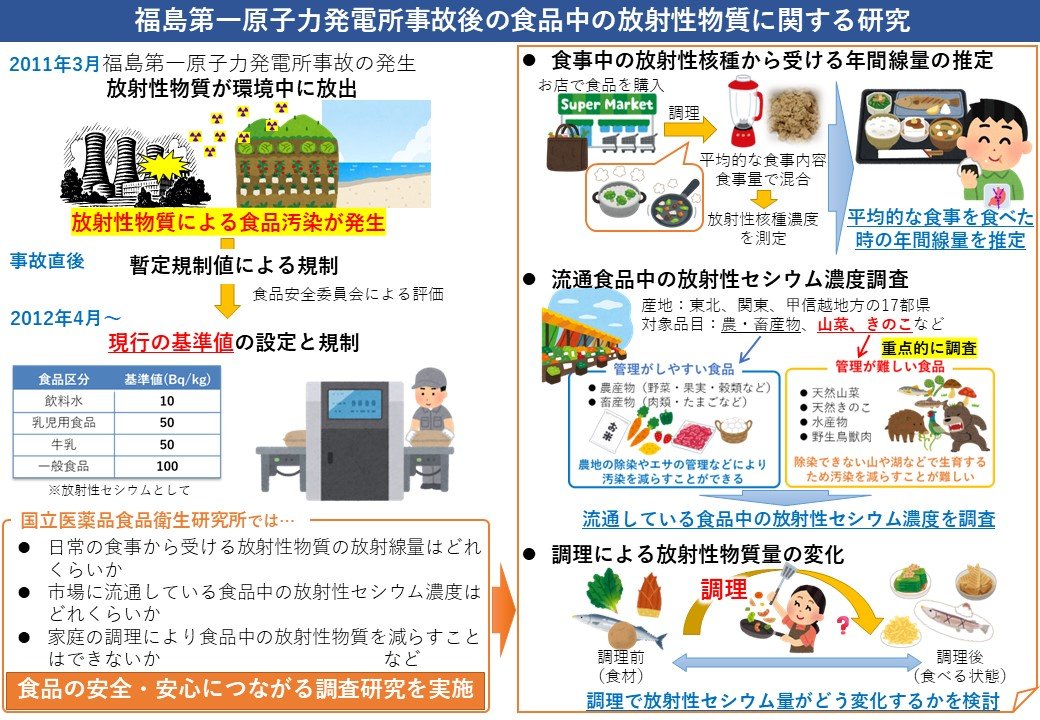

福島原発事故によって生じた食品への放射性物質汚染に係わる調査研究を行っており、主に放射性セシウムとストロンチウム90を対象に、食品中の放射性物質濃度の実態調査や食事中の放射性物質から受ける年間線量の推定等を行っています。また、調理による食品中の放射性物質量の変化の検討やストロンチウム90の迅速分析法の開発等にも従事しています。その他、放射線照射食品の検知法に関する研究も行っています。これらは、食品の放射性物質の面での安全性に係る調査研究であり、国内外からの関心が高いことや食品衛生法に定められた規格基準への適合判定が伴う場合があることから、分析性能の定期的な確認等により信頼性の高い分析を行うことや、得られた成果を正確に公表することを意識して研究に取り組んでいます。このような調査研究を積み重ねていくことによって、少しでも食品の安全性確保に貢献できればと考えています。

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

研究に関わらずですが、「なるようになる」と考えることで、様々な困難を乗り越えてきたように思います。実験・研究もそうですが、人生は思い通りにいかないことの方が多いので、うまくいかない、思い通りならない状況でも、いつか実を結ぶ時が来ると信じてあきらめずに粘り強く、今、自分にできることを着実にやっていくことが大切だと考えています。また、「何事もチャレンジしてみる」という気持ちが、自分の可能性を広げることにつながってきたと思うので、いくつになってもチャレンジ精神を忘れないようにしたいと考えています。

あなたの好きな(縁のある)放射性同位体や元素を教えてください

縁のある放射性同位体はストロンチウム90です。福島原発事故後、食品中の汚染が最も懸念されたのは放射性セシウムですが、環境中への放出が確認されていることからストロンチウム90についても食品への汚染状況の把握や食品摂取を介したばく露線量の評価が必要となり、それを担当することになりました。大学から現在の研究所に異動した直後で、これまでと全く異なる分野・環境であったことに加え、研究所内にストロンチウム90分析のノウハウがない中、実験環境を整えるところからスタートした印象深い放射性同位体です。所内外の多くの先生にご指導いただいたおかげで、今では多くの食品試料を分析できる体制となっています。

学生へメッセージ

私は食品中の有害物質のひとつとして放射性物質を研究対象としていますが、自然界には天然の放射線核種も存在していますし、研究・医療・衛生・工業など幅広い分野でアイソトープ・放射線の有効利用に関する様々な研究や実用化がなされています。放射線のリスクとベネフィットの両方を意識しながら、まずは、自分の身の回りでアイソトープ・放射線がどのように存在しているのか、活用されているのかに着目してみると面白いのではないでしょうか。