| 文字サイズ: |

研究者紹介 No.46

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

もともと機械・情報系の学部に所属したのですが、研究室選択の際に放射線計測機器に関するテーマに出会い、見えないものを可視化する研究に興味を持ったのがきっかけです。四力学(材料・流体・熱・機械)の世界から、量子力学や材料科学の世界に行ったので、初めは分野の概要すら分からず、新規知識の獲得に躍起でした。その後東日本大震災と福島第一原子力発電所(1F)事故を経て、世の中の放射線計測の重要性の認知度が上がり、研究活動を継続することができました。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

学生時代は、リーマンショック等でどこの企業も不安定だったので、まずは「自力で飯を食う方法」として研究者の「ライセンス」(=博士号)をとったのちに就職しようと考えておりました。実は就職の際、興味のあった外資系企業からは「お祈り」をされ、現在の研究機関の技術職として採用されました。しばらくは現場業務をやっていたのですが、そこに1F廃炉の研究課題との共通項を見つけたため、所属部署の変更を希望し、現在は国内外の研究者とともに廃炉時のダスト研究に取り組んでいます。「ライセンス」があれば、力業(ちからわざ)で業務変更を希望できますし、海外駐在や海外の研究者とのやり取りにも活用できますよ。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

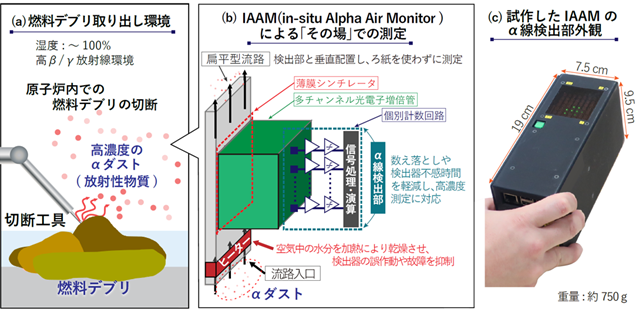

空気中の放射性ダストを測定・評価する研究をしています。例えばダストの粒径の違いにより、その飛散・沈降のしやすさや、呼吸により人体に取り込まれた時の挙動や影響が異なります。またα線を出す放射性ダスト(αダスト)は内部被ばく影響が大きいため、なるべくダスト発生場所の「その場」で、周囲の放射線の邪魔を受けずに測定できないかと考えています。「その場」測定のためにいろいろな手法や工夫の組み合わせを考えるのが非常に面白いですよ。

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

一つ目は「オンとオフの両方を大事にする」ことです。オフで家族や知人と大切な時間を共有し、心の支えがしっかりしているからこそ、オンに打ち込めます。オフの時は視野が広くなりますので、ふと研究のアイディアを思いつくこともあります。

二つ目は「知識を総動員する」ことです。ベースは放射線計測なのですが、時にはプログラミングしたり、統計解析したり、コスト分析をしたりと、一つの手法や視点にこだわらず、使えるものは何でも使っています。

あなたの好きな(縁のある)放射性同位体や元素を教えてください

ガドリニウム(Gd)です。

中性子に対する反応確率(断面積)がやたらと高かったり、ランタノイドのど真ん中であるため「半閉殻構造」に由来するマニアックな性質を持ちます。放射線を光に変換する物質(シンチレータ)としてこの元素を使うと、高温動作特性に優れていたりと、何かと好きな元素です。

今後の目標、展望を教えてください

今後数年間でしっかり研究成果を残し、「(放射性)ダストといえば坪田」と言ってもらえるようになりたいです。

学生へメッセージ

今まで測定が困難だった放射性核種をいろいろな手法や工夫で測定・評価する分野は非常に面白いと思います。例えば私のやっている放射性ダスト評価では、流体力学や微粒子の運動方程式など、一見放射線に関係なさそうな知識を活用しますし、放射線測定の代わりに分析化学の手法(例:ICP-MSやSIMS)を使ったりします。今あなたが取り組んでいる研究がアイソトープや放射線研究のゲームチェンジャーになるかもしれませんので、ぜひとも飛び込んでみて下さい。