| 文字サイズ: |

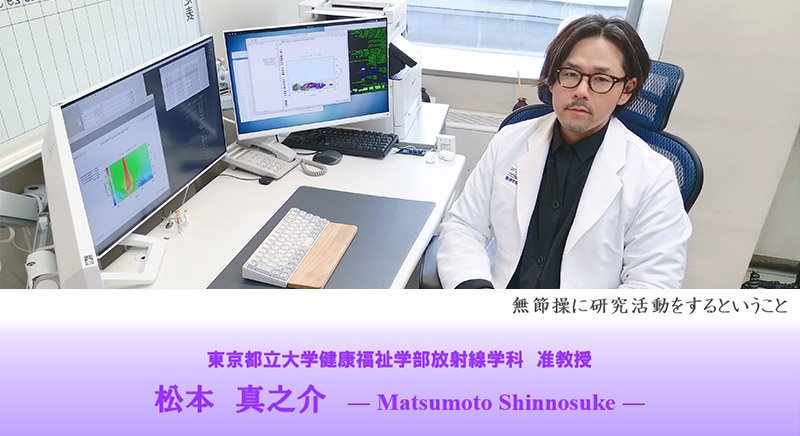

研究者紹介 No.45

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

私は大学を卒業した後、一般的な診療放射線技師として病院で勤務していました。日々のX線撮影業務を行っていく中で、患者の被ばく線量について興味を持ちました。その患者の被ばく線量の評価をしたことが私の最初の研究活動でした。

その後も診療放射線技師として働きながら、被ばく線量の評価、放射線画像の画質評価等、診療放射線に関する研究を続けていました。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

勤務していた病院は国立病院機構の病院だったので、安定的な職でとても良い環境で働けていました。そのため、病院を退職して非正規雇用の研究職に進むことには非常に不安でした。具体的には収入や待遇面で劣るのではないか、研究を続けられるかどうか、将来の安定性など、さまざまな不安がありました。しかし、診療放射線技師時代に病院で取り組んでいた研究がとても楽しく、さらに研究の幅を広げて、自分の研究で社会に貢献したいという思いが強く、不安を乗り越えて研究職を目指すことを決意しました。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

現在は、医学物理研究と放射線防護研究を軸に無節操に色々な研究を活動しています。医学物理研究の具体例としては放射線治療における治療中の線量を直接測定する検出器の開発、放射線治療に伴い発生する中性子の線量評価研究、放射線治療後の正常組織障害に関するAIを用いた予測モデル構築研究等です。放射線防護研究の具体例としては、都市圏における放射線災害発生時の対応に関する研究、放射線及び原子力災害に係るリスク及びクライシスコミュニケーションに関する研究です。

もちろんこの広範な研究を1人で実施することは不可能なので、研究室の学生、他の研究所及び大学の研究者らと共に協力/議論しながら研究を進めています。新しい発見についての感動を共感できる事が研究の非常に魅力的な所です。

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

研究を行う上で、というよりは研究テーマを選択する上で大事にしていることになりますが、必ずしも自分が得意としている研究手法を用いるものだけを選ばないようしています。私はもともとモンテカルロ計算などの物理計算を得意としていましたが、現在の研究テーマは電気工学、社会学、AIなどに基づくもので、元来得意としていたフィールドではありません。このように節操なくいろいろな研究フィールドに飛び込むことで、自分が利用できる研究手法が増えたという経験があります。更に、自身の研究のフィールドを広げたことで、現在の自分のボジションを獲得できたとも考えています。

今後の目標、展望を教えてください

今後の目標は、私が開発に取組んでいる線量計をゴールデンスタンダード化することです。

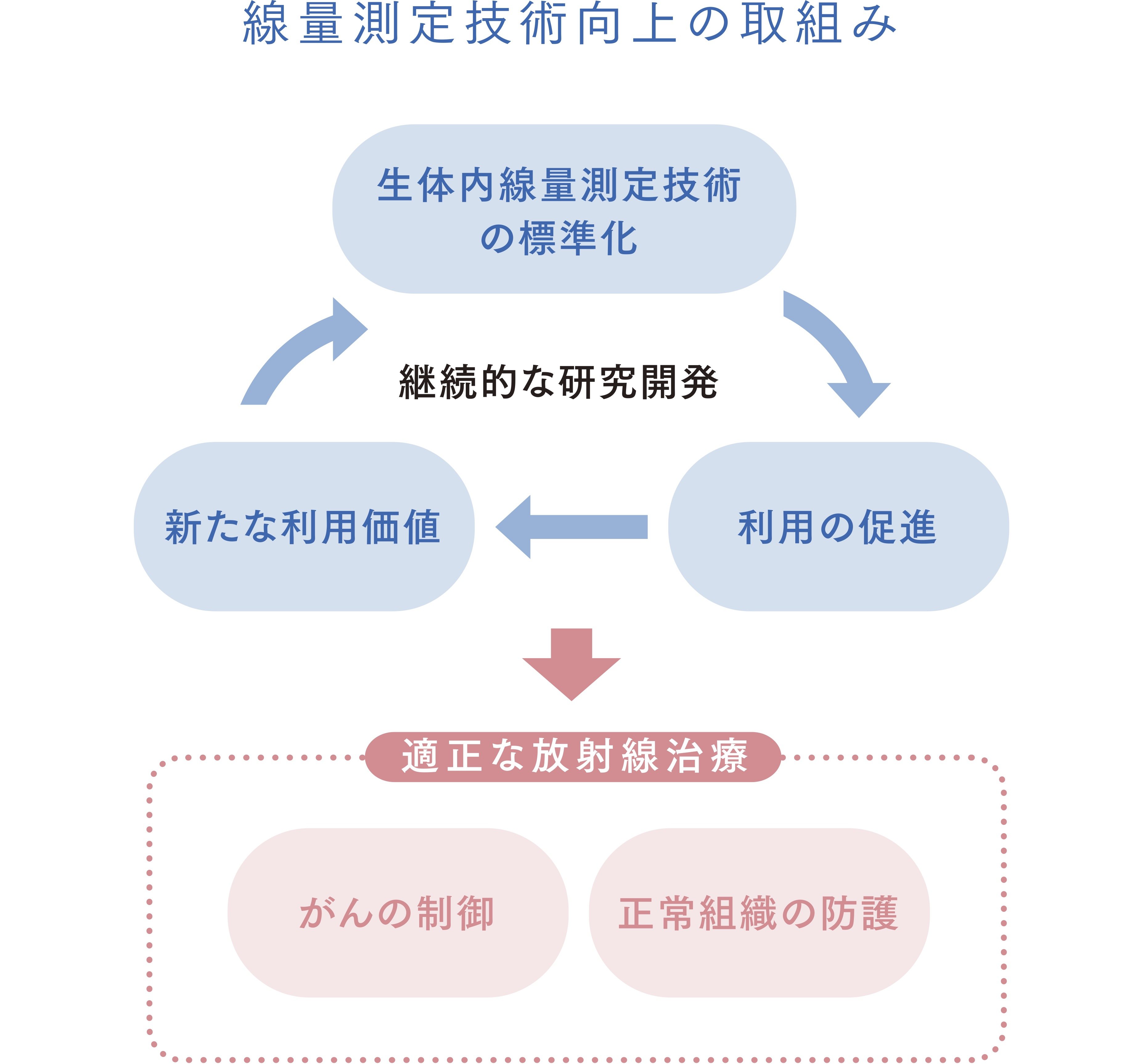

私の研究チームは現在、放射線治療中に体内の腫瘍や正常組織の線量を直接測定する技術(invivo線量測定)の研究を実施しています。これは放射線治療の安全性を確認する上で非常に重要な技術です。しかしながら、標準的な線量計が無く測定方法も標準化されていません。その中で我々の研究グループはどのような照射条件でも測定する事が可能な線量計及びその測定手法の開発及び実証実験を進めています。この線量計はどのような条件下でも測定できるという特性からinvivo線量測定のゴールデンスタンダードとなり得る可能性を秘めていると考えています。Invivo線量測定の標準化を進め、invivo線量測定の更なる発展に寄与したいと考えています。(図は次のHP掲載の物を転載:https://www.tmu.ac.jp/hot_topics/research/35646.html)

学生へメッセージ

アイソトープや放射線を使った研究は「現在の研究について」の箇所で記載したとおりに多岐にわたり、これがまさに魅力だと感じています。その他の研究者紹介を見ても生物学、物理学、化学等、本当に幅広く研究されている先生方がいらっしゃいます。更にこれらの研究の成果は比較的に経済・産業の発展や様々な社会的課題の解決につながるイノベーションへと結び付けて活用されます。自身の研究成果が社会貢献に直結する非常にやりがいのある分野です。この記事をご覧の学生の皆さんも是非自身が興味と楽しさを感じる事の出来る研究テーマを見つけて、アイソトープや放射線を使った研究のフィールドに飛び込んでいただければ嬉しいです。