| 文字サイズ: |

研究者紹介 No.26

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

アイソトープ・放射線の研究を行うようになったのは偶然の巡り合わせでした。

高校生の時、がん関連タンパク質を調査するプロジェクトに参加した際に、シクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素を知り、興味を持ちました。大学1年次の研究室見学で、病態分子認識化学分野という放射の研究室でCOXの研究を行っていることを知り、COXの研究をやりたいがために、放射性薬品化学の研究室に所属して、今に至ります。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

元々、博士号を取得したいとは思っていましたが、進路は調剤薬局や製薬企業なども含めて幅広く考えていました。研究室配属後には、「研究を通じた丁寧な教育」をしたいと思うようになり、私立大学の教員になりたい、と事あるごとに発言・発信していました。博士後期課程2年次のある日、過去の私の発言を覚えていらした先生からのお誘いにより、東北薬科大学の助手採用が決まりました。やりたい事を日頃から口に出して周りにアピールしていたことが、進路に結びついたのだと思います。

学生の頃、熱中していたことを教えてください

学生の頃はずっと勉強していました。大学では比較的自由に時間割を組めたので、一般教養の曜日は5限目(18時過ぎ)まで講義を取ることが多く、薬学部の専門科目の開講日も、実習がなければ薬学部の講義後にキャンパスを移動して、六本松や箱崎キャンパスで開講される5限目や6限目(20時まで)の講義を受けていました。様々な分野の講義があり大変面白かったです。九大混声合唱団という合唱サークルにも所属しており、定期演奏会で上演した合唱劇の脚本を書いたこともありました。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

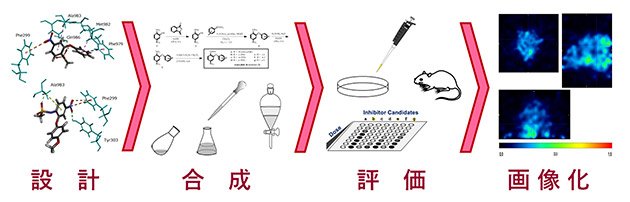

シクロオキシゲナーゼ(COX)に結合する様々な化合物を放射性同位元素で標識し、COXの生体内分布を画像化する研究を進めています。コンピュータシミュレーションによる化合物の設計から、実際の化合物合成、酵素を使った評価、細胞実験、動物実験まで、薬ができるまでの一連の流れ全般を行っているので、幅広い知識や技術が身に着きますし、飽きずに研究を続けられています。アイソトープを使った実験は感度が高く、結果の良し悪しは別として、データを得やすい点が魅力的です。

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

「研究を通じた丁寧な教育」を心がけています。学生への研究指導の際には、一つ一つの操作の意味や背景を伝えながら、基礎が身に着くまで丁寧に教えています。基礎があってこそ、学生自身のアイディアや考察、研究の発展が生まれると思うからです。私が学生の頃には、「試行錯誤した経験こそが力になる」と、ゼロから独学させる、自主性に任せた研究指導が主流でした。今の学生には、基礎的なことは効率よく学んだうえで、自身のアイディアを活かした研究をしてほしいと思っています。

研究の息抜きにしていることを教えてください

趣味は読書です。漫画や小説、エッセイやビジネス書など幅広く読んでいます。毎月10冊以上本を買うほか、本学の図書館は蔵書が充実しているので、読みたい本を色々と借りて読んでいます。最近は今野敏さんの警察小説を読みつつ、小野不由美さんの十二国記 新作短編集の発売を楽しみに待っているところです。また、コロナ禍で最近は参加できていないのですが、合唱も好きで、仙台メサイアを歌う会の合唱団員として、年末の「メサイア」全曲演奏会に参加し歌っていました。

学生へメッセージ

アイソトープや放射線を使った研究をしている(したいと考えている)学生へ一言お願いします

日本国内では、アイソトープや放射線を扱った経験がある学生さんが減ってきているようです。その一方で、アイソトープや標識化合物を診断や治療に活用する研究分野は世界的にますます盛んになっており、アイソトープや放射線を扱える人材ニーズは高いです。もしアイソトープや放射線を使った研究に興味が出たならば、ぜひ「放射性医薬品開発研究への招待」をご覧ください。どのような研究が行われているか、分かりやすくまとめられています。私も執筆に関わらせていただきました。

専門

略歴

資格等:薬剤師、第1種放射線取扱主任者、博士(創薬科学)