| 文字サイズ: |

放射性試薬の安全取扱ガイド2版 Ⅴ

5)放射性試薬の取扱い

目次

① 必要資材の準備

② 汚染対策

③ 遮蔽材の準備

④ 実験開始前にBGの測定

⑤ 模擬実験

⑥ 防護対策の最終確認と試薬の持ち運び

⑦ 放射性試薬の開封

⑧ 放射性試薬の分取

⑨ 汚染防止のための資材の取扱い

⑩ 片付け

*事前に実験タイムテーブルを作成するなど工夫をすることで、被ばくを減らすことができます。

① 必要資材の準備

・実験計画を踏まえて管理区域に持ち込むもの、遮蔽材、汚染対策に必要なものを併せて事前準備をしておきます。

・持ち込むのを忘れてしまった場合は管理区域を出入りする手間が増えますので、事前に必要なものが管理区域に備え付けられているか放射線安全管理担当者に確認してください。

・汚染リスクを低減するため、持ち込むものは極力少なくし、実験台の上に出す器具は、最低限にします。

・尚、汚染した場合、除染ができないとどんなに高価なものでも持ち出すことはできません(時計なども注意してください)。

・以下に管理区域に持ち込むものの一例を示します。

| マイクロピペット | ごみ袋等の消耗品 |

| チップ | non-RIの試薬類 |

| チューブ類 | 筆記具 |

② 汚染対策

・汚染の拡大防止のため、作業はバット(ろ紙等貼るとよい。)の上で行います。

・実験台の上やフード前の床にも、ろ紙を敷いておきましょう。

・ポリエチレンろ紙を使用する場合は、ポリエチレンを下側、ろ紙面を上側になるように使用することでRIの浸透汚染を防止することができます。

③ 遮蔽材の準備

・RIの種類に応じて適切な遮蔽材を選択します。

・一般的には、β線を放出するRIの場合にはアクリル板、γ線を放出する核種では鉛ブロック等を使います。

・エネルギーの高いβ線の場合、重い原子核の近くを通ると強い力でひっぱられ、運動エネルギーの一部をX線として放出します(=制動放射線)。制動放射線を放出するRIからの被ばくを防ぐためには、RIをアクリル板(β線用)で囲った後、鉛(制動放射線用)で遮蔽します。

④ 実験開始前にBG(バックグラウンド)の測定

・自然放射線等がBGとして存在します。

・汚染検査をする際の指標にもなるため、実験前に測定を行ってください。

・使用場所に先に汚染がないかも併せて確認してください。

・サーベイメータは音が出るモードにしておき、実験中も電源を入れておくと汚染拡大を防ぐ手助けになります。

*dpmとcpmの違いについて

dpmは1分あたりの崩壊数を表す単位です(理論値)。cpmは 1分あたりの放射線検出器によって測定される計数値を表す単位です(実測値)。

放射性物質から放射線すべてが放射線検出器で測定されることはないため、必ずしもdpm=cpmとはなりません。

⑤ 模擬実験(コールドラン)

・放射性試薬を使う前に、実験時間の短縮、汚染しやすい状況の把握のため、色つきの水などを放射性試薬に見立てて模擬実験を行うことを推奨します。

・ポイントとしては、配置は安全かつ使いやすい位置にあるか、必要なものはすべてそろっているか、実験を進めていく際に無理や無駄がないかを確認することが重要です。時間短縮にも気を配りましょう。

⑥ 防護対策の最終確認と試薬の持ち運び

・マスクや腕カバーなど保護具を正しく着用しているか確認します。

・フードの開口部を調整し、フード内が負圧となっていることを確認します。汚染空気が室内に流出することを防ぐためには重要です。

・放射性試薬を貯蔵庫から運び出します。

・実験室内で持って移動しなければいけないものは、バット等に入れて持ち運ぶことで、落下の危険性が下がるとともにRIとの距離が取れ、汚染や被ばくのリスクが低減します。ハイブリバッグからの液漏れによる汚染も防止できます。

⑦ 放射性試薬の開封

・フード内で、ピンセット等を用いて遮へい容器から放射性試薬の入ったバイアルを取り出します。

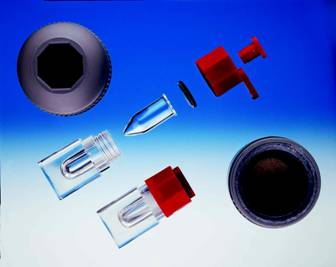

・レビティ社の場合、セキュリティボトルとバイアルは以下のようなパーツで構成されています。

・溶液状の放射性試薬を扱う場合は、遠心して溶液を容器の下部に集めてから開封してください。

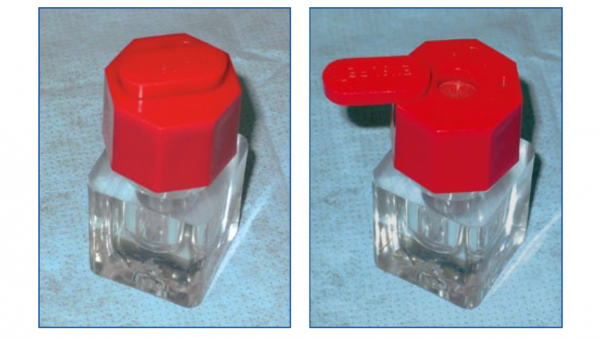

・バイアルのふたはセキュリティボトルを使って開けると簡単に開けることができます。

・慎重にフードの中でバイアルを開け、汚染について常に気にしておきましょう。

・バイアルを何度も開閉することは汚染リスクがありますので避けましょう。

・バイアルから溶液を取り出すときは、清潔なピペットチップまたはシリンジを使用してください。

*バイアルの外し方、閉め方の例

セキュリティーナのキャップを逆にして、八角レンチがキャップとかみ合うようにバイアルのふたに配置します。八角レンチを反時計回りに回してキャップを外します。閉めるときは、バイアルにふたを軽くして、八角レンチを時計回りに回してしっかりと密閉します。

【動画】セキュリティボトルとバイアルの基本的な開封手技(ピペット用)(音声付き)

*手技のみの説明動画です。作業を行う際は適切な遮蔽材とサーベイメータを準備し、モニタリングしながら実施してください。

⑧ 放射性試薬の分取

⑴通常の分取方法

・遠心機にバイアルごとかけ、液体を下に集めます。

・容器からの吹き出しに気を付けつつ差圧調整(ペーパーでおさえて軽く開けてフード内で放置)を行い、慎重にふたを開けます。

・ピペットで液体を分取します。

・蓋を開け閉めする際は、汚染しやすいので注意してください。

【動画】マイクロピペットの操作方法(音声付き)

*手技のみの説明動画です。作業を行う際は適切な遮蔽材とサーベイメータを準備し、モニタリングしながら実施してください。

⑵汚染のリスクが少ない分取方法① ~シリンジの使用~

・シリンジを使った分取は汚染のリスクが少なくなります。

・一般的なバイアルであれば、38mm長の針を用いれば、V型の底に届き分取できます。

・バイアルのふたのダストカバーを脇にスライドさせ、(ダストカバーを取り外すことも可能です)セプタムに直接シリンジを挿入します。

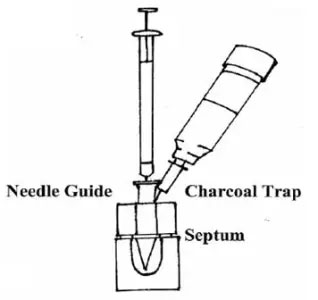

⑶汚染のリスクが少ない分取方法② ~ニードルガイドの使用~

・ニードルガイドはシリンジを使いやすくするためにあります。 ただし、22ゲージ以下の針のみ対応します。

・ダストカバーを横にスライドさせて取り外します。

・露出した開口部にニードルガイドを挿入して押します。

⑷汚染のリスクが少ない分取方法③ ~チャコールトラップの使用~

・バイアルの内容物を取り出す前に、輸送中に蓄積した揮発性物質を換気するためのチャコールトラップを取り付けることをお勧めします(必要な製品には添付されています)。特に、35Sまたは125Iでラベルされた化合物のような揮発性の放射性同位元素を扱う際に重要です。

・チャコールトラップはセプタムを通して直接あるいはニードルガイドの側面開口を通して取り付けます。

・チャコールトラップに針を取り付けます。

・ニードルガイドをセプタムに取り付け、斜めに開いた穴からバイアルの内容物に触れないようにチャコールトラップに取り付けた針を刺し込みます。

・マイクロシリンジをニードルガイド上部から刺し込み、内容物を分取します。

⑨ 汚染防止のための資材の取扱い

・基本的には通常の試薬と同じように扱います。通常の試薬と同様に「汚染」のリスクがあります。また、違う点として汚染を原因とする意図せぬ「被ばく」のリスクがあります。特に、放射性試薬が意図せず飛散し、汚染が広がる場合がありますので、ここでは汚染を防止するための様々な資材の取扱いのコツを記載します。_

・作業中はこまめにサーベイメータで汚染を確認してください。

・取扱う核種ごとに、注意する項目が変わりますのでこちらで確認してください。

| 容器 | ・液体シンチレーションカウンタ用バイアル瓶等の倒れて転がりやすいものは必ず専用のスタンドに立てて使用します。 |

| コニカルチューブ | ・チューブはフタがしっかりと閉まるものを使います。 ・チューブのふた裏についた液を落とすために使用前に軽く遠心分離機にかけます。 ・液量が多い時などは、キャップを開けた際にはねることがあるので注意します。 ・チューブの深い部分からRI溶液を取り出す際や分注の際に溶液が泡立ち、それがはじけてしまうと、外部飛散はなくてもピペット本体が汚染する可能性がありますので、汚染がないか確認する必要があります。確認しないで次にすすむと、他に汚染が広がってしまうことがあります。 ・開閉時に汚染しやすいタイプのチューブ(ゴム栓等のタイプ)は、使い勝手の良いチューブに移し替えます。 |

| マイクロピペット | ・汚染がよく起こるのはマイクロピペットの操作時です。

⑴ 容量 ⑵ 吸引、排出のコツ ⑶チップ |

| マイクロチューブ | ・汚染を防止する為に、遠心分離機にかける際は溶液量を少なくし、パラフィルムでキャップをシールすることで、遠心中に飛散する液量を格段に減らすことができます。 ・開封防止キャップ(キャップロック)を付けることも推奨します。 ・親指の腹で勢いよく開けると、キャップの裏に触れるため汚染が起こります。開けるときは、キャップを開ける専用治具(キャップオープナー)を用いるか、キャップのベロ部を注意深く指先(できれば爪)で挟んで開けると、指先の汚染の可能性が減ります。 |

| シリンジ | ・吸引はゆっくり行います。 ・針を手で外すと汚染するリスクがありますので、なるべくリキャップせず、シリンジごと捨てることができる回収ボックスへ廃棄します。 ・シリンジ内の気泡除去する際に指ではじくと液が飛散するのでキャップを付けます。 |

| 手袋 | ・手袋は1作業で1枚を消費する位の使用頻度で取り換えることを推奨します。 ・あせって汚染した手袋を引っ張って取ろうとすると、手袋表面の汚染が飛散したり、汚染した手袋で触れた部分を、さらに汚染させることがあります。ゆっくりと静かに取ってください。 |

| その他 | ・汚染したら困るような測定器や貴重品等はビニールで覆うなどで汚染のリスクを減らします。 |

⑩ 片付け

・洗浄が可能な器具は洗浄をします。

・水道の蛇口やドアノブなどの多くの人の手が触れる場所は、汚染拡大の原因になりやすいのでむやみに触らないように注意します。

・レバー式の蛇口は力加減でいきなり大量の水が出て水はねを起こすことがあるので、開栓には注意しましょう。

・汚染の少ない器具から順に、ついている液体を紙で拭き取ってから、水が外にはねないように注意して洗い流します。

・洗浄後、器具や使用場所の汚染検査を行ってBGと比べて問題がないことを確認し、器具を元の場所に戻します。

・残った放射性試薬は貯蔵室で保管するか、廃棄をします。

・実験で出た汚染物も分別をして廃棄してください。